HARIANRIAU.CO - Gelombang tsunami kembali menghantam pantai dan dataran di Indonesia. Pada Minggu (23/12/2018) tsunami menerjang pantai di Selat Sunda. Akibatnya, korban tewas, luka-luka, dan hilang tak dapat terelakan.

Termasuk juga kerusakan akibat tsunami empat kabupaten terdampak yaitu di Kabupaten Pandeglang, Serang, Lampung Selatan dan Tanggamus.Dari data terakhir dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Minggu (23/12/2018) sore, diketahui ada 220 orang meninggal dunia, 843 orang luka-luka dan 28 orang hilang akibat tsunami.Jumlah ini kemungkinan masih terus bertambah mengingat proses pencarian masih dilakukan.

Sedangkan data sementara yang masuk, kerusakan fisik meliputi 446 rumah rusak, 9 hotel rusak, 60 warung rusak, 350 unit kapal dan perahu rusak, dan 73 kendaraan rusak.

Daerah yang terdampak di 10 kecamatan. Lokasi yang banyak ditemukan korban adalah di Hotel Mutiara Carita Cottage, Hotel Tanjung Lesung dan Kampung Sambolo.

Banyak korban adalah wisatawan dan masyarakat setempat. Daerah wisata sepanjang pantai dari Pantai Tanjung Lesung, Pantai Sumur, Pantai Teluk Lada, Pantai Panimbang dan Pantai Carita sedang banyak wisatawan berlibur yang kemudian diterjang tsunami.

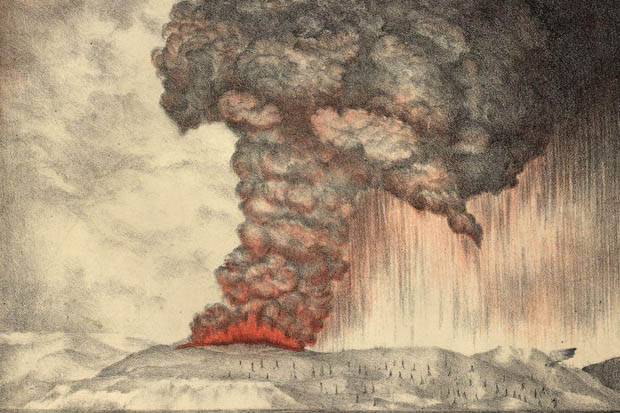

Tsunami di Selat Sunda ini memang cukup dahsyat. Namun tahukan Anda pada 27 Agustus 1883 atau 135 tahun yang lalu juga terjadi gelombang tsunami yang sangat dahsyat.

Ya tsunami pada abad ke-19 kala itu melululantakan seluruh dataran. Gelombang tsunami ini muncul setelah Gunung Krakatau yang terletak di Selat Sunda meletus.

Akibat letusan ini menciptakan gelombang tsunami. Bahkan gelombangnya begitu tinggi hingga mencapai sekitar 30 meter. Air laut yang dihembuskan gelombang begitu cepatnya melesat, menghempaskan apapun yang ada di depannya.

Semua benda apa pun yang ada didaratan dihempaskannnya dengan kecepatan begitu tinggi. Hancur semua setiap bangunan dan benda yang berada di jalur lintasannya.

Saat itu, pemerintah kolonial Belanda bahkan melaporkan bencana terdahsyat itu sekitar 36.000 orang lebih tewas. Tak sampai di situ. Setelah tsunami timbul bencana lainnya yakni kegagalan panen dan mengakibatkan kelaparan.

Sementara itu jutaan kubik abu vulkanik yang memapar langit menyebabkan hari dirundung gelap berkepanjangan.

Istri kontrolir perkebunan Willem Beijerinck di Katimbang, pesisir pantai Lampung Selatan, Johanna Beijerinck, menjadi saksi dahsyatnya letusan Gunung Krakatau. Dalam catatan hariannya terungkap betapa mengerikannya letusan tersebut.

“Aku mendengar suara berisik batu apung yang menimpa atap rumah, di atasnya terdengar suara geledek dari gunung, serupa auman mengerikan, yang kecepatannya hampir menyamai kecepatan cahaya,” kenang Johanna dari catatan hariannya yang disebut Bethany D. Rinard Hinga, penulis buku Ring of Fire, sebagai rekaman kesaksian paling rinci mengenai letusan Krakatau yang pernah ada.

Johana Beijerinck, suami dan anak-anaknya menempati sebuah rumah di bibir pantai Katimbang, yang terletak sekitar 25 mil atau kurang lebih 40 kilometer dari Gunung Krakatau. Dari sekira 3.000 warga Katimbang, seribu di antaranya tewas akibat hujan abu panas, termasuk bayi 14 bulan anak pasangan Beijerinck. Empasan gelombang laut dari episentrum letusan juga bergerak ke arah pesisir pantai wilayah lainnya.

Dari kesaksian Ong Leng Yauw, warga Karangantu Banten, sebagaimana dikutip dari makalah Romi Zarman, “Letusan Krakatau 1883 dan Korban-korbannya di Desa Nelayan Karangantu Banten: Kesaksian Ong Leng Yauw” dalam jurnal Wacana Etnik No. 1, vol. 4, April 2013, letusan Krakatau mengakibatkan gulungan ombak setinggi pohon kelapa yang meluluhlantakan bangunan dan menelan ribuan korban jiwa di daerah Banten.

Ong yang saat itu berusia 14 tahun menuturkan sebelum tsunami terjadi, air laut surut sehingga banyak orang lari menuju pantai dengan rasa takjub memunguti ikan yang tergeletak menggelepar.

“Koetika Krakatau hampir meletoes itoe aer laoet poenja gerakan ada loear biasa anehnja. Sebentar soeroet begitoe djaoeh ka tengah hingga dasar laoetan seperti kering, dan banjak orang toeroen ka tengah aken djoempoetin ikan-ikan jang bergeletakan, dan kamoedian dateng ombak bergoeloeng-goeloeng satinggi poehoen kelapa jang mendampar sampe djaoeh ka tengah daratan,” ujar Ong mengenang kembali kejadian tersebut pada 1937, saat dia berusia 68 tahun.

Dikutip harianriau.co dari laman sindonews.com, Desa Karangantu terletak di pesisir utara Banten, kini termasuk wilayah Kota Serang. Karangantu adalah pelabuhan nelayan di muara sungai Cibanten yang masih berada di dalam areal kota lama Kesultanan Banten. Ong selamat dari terpaan gelombang tsunami karena tersangkut pada sebatang pohon. Saat tsunami surut, dia menemukan seluruh wilayah Karangantu rata dengan tanah, termasuk rumah orangtuanya.

Kenangan bencana Krakatau juga bisa tersua di dalam memoar PAA Djajadiningrat, mantan bupati Serang kelahiran 1875, yang salah satu keluarganya juga menjadi korban. Djajadiningrat menuturkan pamannya yang bertugas di Anyer kehilangan anak-istrinya akibat tersapu gelombang tsunami Krakatau. Dia bisa selamat dari amukan Krakatau dengan berlari menyelamatkan diri ke atas perbukitan di sekitar Anyer.

Simon Winchester dalam bukunya Krakatau: Ketika Dunia Meledak 27 Agustus 1883 menjelaskan letusan Krakatau bukanlah peristiwa alam biasa yang tak hanya mendatangkan akibat lebih jauh dari sekadar kehancuran fisik dan hilangnya jiwa manusia. Ia juga menimbulkan dampak sosial dan politik bahkan temuan teknologi komunikasi.

Pendapat Simon bukan yang satu-satunya. Sejarawan Sartono Kartodirdjo menyebutkan letusan Krakatau merupakan salah satu penyebab terjadinya pemberontakan petani Banten pada 1888. Bencana tersebut telah menyebabkan kegagalan panen dan maraknya wabah penyakit yang semakin mengakumulasi kemarahan rakyat pada otoritas kolonial.